「医師の働き方改革」および「時間外労働上限規制」に関しては、さまざまな疑問や不安を抱えている医師も多いことでしょう。今回は、公益社団法人 日本医業経営コンサルタント協会 東京都支部長の眞鍋 一氏に、想定される疑問や不安についてお応えいただきました。

ポイント 「医師の『疑問』と『不安』に応える」

長時間労働の医師の健康を守るために、「面接指導の実施」と「勤務間インターバルの確保」がルールとして定められるということですが、具体的に教えていただけますか。

眞鍋 :まず、『面接指導の実施』ですが、時間外・休日労働が100時間以上と見込まれる医師に対しては、面接指導を行うことが義務として課されます。

月の時間外・休日労働が100時間となった時点ではなく、半月の時間外・休日労働が80時間を超えた時点で、面接の準備を行うことが求められます。

面接指導は、厚生労働省の所定の研修を受けた面接指導医師が行います。

『勤務間インターバルの確保』は、医師の十分な休息時間を確保するために、勤務間インターバル、つまり、次の勤務までの連続した休息時間を確保したシフトを組む必要があるというものです。

原則として、始業から24時間以内9時間のインターバルを確保しなければなりません。それができない時は、代償休息を与えます。

宿日直許可のない医療機関に勤務の場合は、18時間の連続したインターバルを確保する、とされています。ただし、分割した休息はインターバルとして認められません。

「労働時間」と「インターバル」の扱いについて、もう少し詳しく解説していただけますか。

眞鍋 :宿日直業務に従事した時間に関しては、宿日直許可を取得していない医療機関の場合はすべて『労働時間』、宿日直許可を取得している医療機関の場合は原則『インターバル』として扱います。

インターバルの時間に患者の急変対応などの業務が発生した場合は労働時間として対応可能となりますが、対応した時間分が連続9時間に満たない場合は、翌月末までに代償休息を与える、ということになります。

シフトを管理する立場の医師は、計画的に代償休息を付与できるように配慮しなければなりません。

医師の派遣先の医局から、「宿日直許可を取得しないと、派遣を見合わせる」という連絡がきました。どのように対処したら良いでしょうか。

眞鍋 :どんな病院であっても、宿日直許可を申請するのが当たり前という誤解というか偏見が一部に生じていて、結果、派遣先に宿日直許可を得るよう働きかけるというのが実情だと思われます。

たとえば、一部の時間帯のみの許可を申請することも認められていますので、夜間のすべての時間を申請するのではなく、救急の多い時間帯とそうでない時間帯を区切って宿日直許可を申請するなどの方法もあります。

また『許可の対象となる宿直または日直の勤務回数については、宿直勤務については週1回、日直勤務については月1回を限度とすること』と、基準が定められています。

ただ、医師数によっては難しい施設もあるため、特例が認められることもあります。まずは、労働基準監督署(以下、労基署)に相談してください。宿日直に関する審査のスピードは、労基署によってばらつきがありますが、おおむね許可は下りやすくなっています。

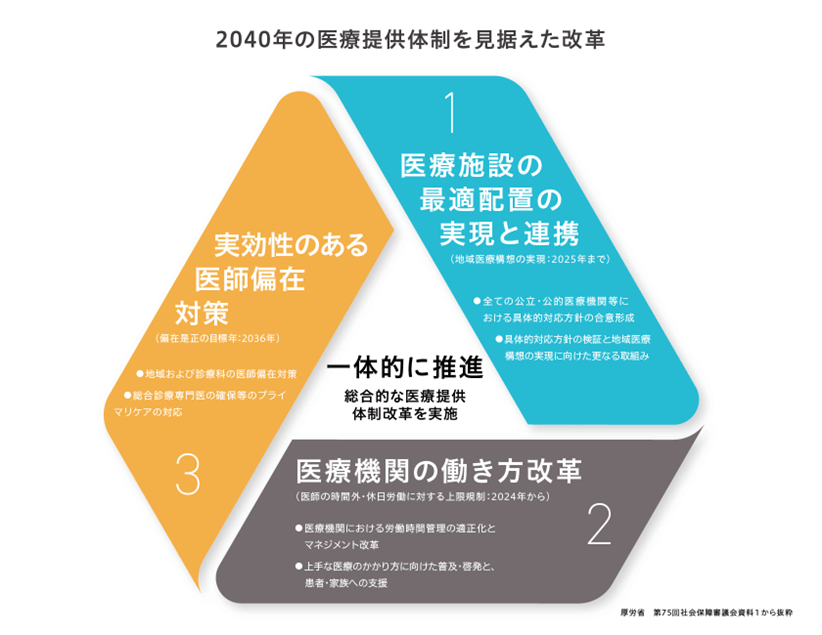

厚労省が掲げる2040年に向けた「総合的な医療提供体制」とはどのようなものなのでしょうか。

眞鍋 :少子高齢者の進展と人口減少に伴う医療人材の不足や、医療スタッフの働き方の課題に対応するために、①医療施設の最適配置の実現と連携、②医療機関の働き方改革、③実効性のある医師偏在対策の3つを挙げ、これらが三位一体となって推進される必要性を示しています(図)。

眞鍋さん、お応えいただき、ありがとうございました。

医師の時間外労働規制の施行まであとわずかです。大きな混乱をきたすことないよう、各医療機関および医師の皆さんには、実施に向けた最終準備を行っていただきたいと思います。

「Dr.Well-B(ドクターウェルヴ)」について

「Dr.Well-B(ドクターウェルヴ)」について

幅広い情報や機会の提供で、みなさまのWell-Beingをサポートします。

もちろん、費用は一切掛からず、さらにポイントも貯まるのでこの機会にご登録ください。

【メリット①:先端の医療系ツールが無償でトライアルできる】

医師のみなさまにぜひ試して欲しい先端ツールが無償で利用できます。

トライアルできるツールの例として、PubMedと連携したAI論文検索ツール</span >や、音声認識AIによるカルテ自動生成ツールを無償で体験できます。

トレンドに合わせた先端ツールをこれからもご紹介していきますので、時間のない医師の皆様の手助けになれば幸いです。

【メリット②:医療関連情報が探せる】

医師のみなさま向けに医療情報や、仕事だけなくWell-Beingの視点を取り入れたコラムを掲載しています。

医療従事者数や病床数等の医療視点情報に特化した医療地図も提供しています。

また、医療地図はDr.Well-B上に掲載されているe-dotcorを含む様々な求人情報と連動し、求人検索も可能です。

【メリット③:自然にポイントがたまる】

広告の閲覧や利用、求人検索や実際の勤務、医療系クラウドファンディング応援、アンケートやクイズへの回答など、サイト内のさまざまサービスの閲覧や利用により、ポイントが自然と貯まります。また、ポイントは現金、各社ポイントやギフト券等に交換可能です。

運営会社について

運営会社の株式会社嵯峨野は30年以上、医薬品等のプロモーションを行う医療系広告代理店を営んでおり、そこで培ったノウハウを医師向けのお役立ち情報としてもまとめて提供しております。