勤務医は高収入である一方、税金の負担が大きくなる傾向があります。「頑張って働いているのに、手元に残る金額が思ったより少ない…」と感じたことはありませんか?

この記事では、勤務医が対象となる主な税金の種類と、合法的に税負担を軽減するための基本的な考え方をわかりやすく解説します。

勤務医の節税とは?

勤務医は安定した収入がある一方で、税金の負担も大きくなりがちです。日本は累進課税制を採用しているので年収が上がるほど税率も上がるため、所得に対する課税が重くのしかかります。「収入が増えたのに、思ったより手取りが少ない…」と感じる勤務医の方も多いのではないでしょうか。

そんな勤務医にとって重要なのが「節税」です。節税とは、法律の範囲内で納める税金を減らす工夫をすることです。決して脱税ではなく、きちんと制度を理解して活用することで、将来の資産形成や生活の安定につながります。

では、勤務医が節税できる税金には、どのようなものがあるのでしょうか?次にご紹介します。

勤務医が節税できる主な税金の種類

勤務医が節税できる主な税金の種類は以下の2つがあります。

① 所得税(国に払う税金)

出典:freee「所得税の計算方法は?税率・控除についてわかりやすく解説【令和6年最新】」

所得税は、1年間の所得に対してかかる国税です。勤務医の収入は給与所得に該当し、毎月の給料やボーナスから天引きされている「源泉徴収」で自動的に納められています。

しかし、医療学会への参加費・書籍購入費・研修費・白衣代など、仕事に関連する支出については、一定の条件を満たすことで「特定支出控除」として確定申告が可能です。ただし、控除を受けるには、これらの支出が「特定支出」に該当していることに加え、年間の合計額が給与所得控除額の1/2を超えている必要があります。その点には注意が必要です。

このような制度を活用すれば、結果的に所得税の節税につながるでしょう。

また、ふるさと納税やiDeCo(個人型確定拠出年金)などの制度を活用することで、さらに節税効果を高めることが可能です。

② 住民税(地方自治体に払う税金)

出典:転職Hacks「わかりやすい住民税の計算方法|簡単な計算式や年金にかかる住民税も紹介」

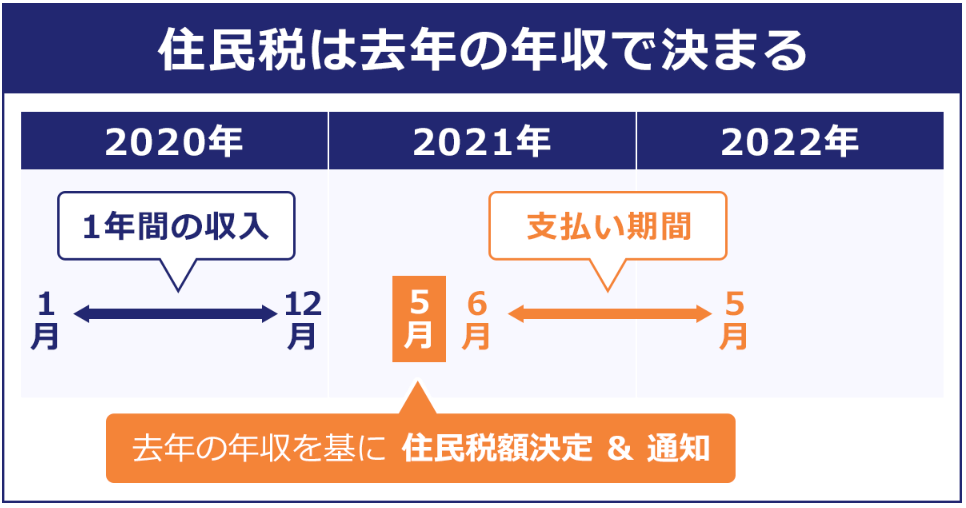

住民税は、都道府県や市区町村といった地方自治体に納める税金です。前年の所得に基づいて課税され、6月以降の給与から12分割で天引きされることが一般的です。

住民税も所得税と同様、課税所得が少ないほど税額が軽くなります。つまり、確定申告で経費を適切に計上し、各種控除を活用することで、住民税の節税も可能になります。

とくに給与収入しかない勤務医にとっては、副業や資産運用による所得の申告方法によって住民税額が変動する場合があるため、注意が必要です。