高収入な分、税負担も重くなりがちな勤務医だからこそ、正しい節税対策はとても重要です。

とはいえ、「何から始めたらいいかわからない」「難しそう」と感じる方も多いはずです。

この記事では、勤務医が節税を実践するために押さえておきたい基本の流れを、わかりやすくステップごとに解説します。

収入や支出の整理から、節税制度の選び方、確定申告の準備まで、順を追って紹介しているので、ぜひ参考にしてください!

自分の収入・支出状況を正確に把握する

節税対策を始める第一歩は、自分の収入と支出の状況を正確に把握することです。勤務医は比較的高収入であるケースが多いため、所得税や住民税の負担も大きくなりがちです。

給与明細や源泉徴収票をもとに、年収や支払っている社会保険料、生命保険料、医療費などを整理しましょう。

また、医療学会の参加費や専門書購入費といった業務関連の支出がある場合は、それらも忘れずに記録しておくことが大切です。

現状を把握することで、どの程度の節税効果が期待できるかが明確になります。

節税できる制度・控除をピックアップする

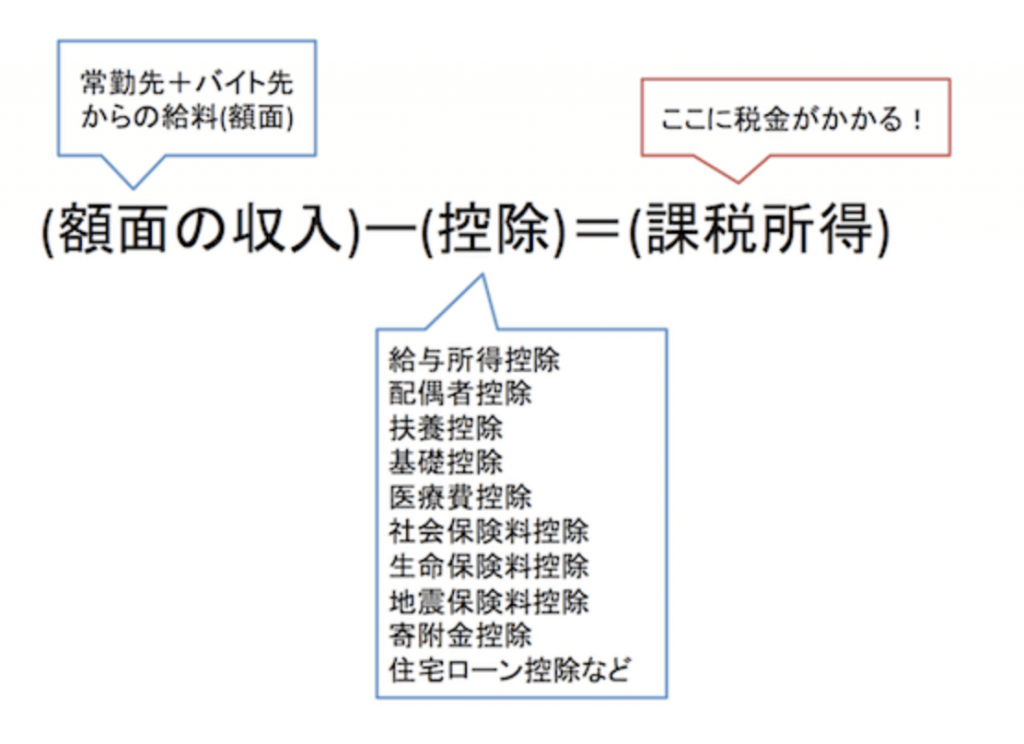

出典:医師のお役立ち情報「【保存版】医師の節税対策(税金対策)のポイント!」

収支を整理したら、次は自分が利用できる節税制度や控除をリストアップします。

勤務医の場合、代表的なものとして以下が挙げられます。

| 節税制度・控除 | 詳細 |

| 特定支出控除 | 自己負担の業務関連費用が一定額を超える場合に適用される |

| ふるさと納税 | 実質2,000円の負担で寄付ができ、住民税などから控除される |

| 医療費控除 | 年間10万円以上の医療費を支払った場合に適用される |

| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 掛金全額が所得控除対象となる |

| 生命保険料控除・地震保険料控除 | 生命保険料や地震保険料に応じて控除が適用される |

制度ごとに適用条件や控除額が異なるため、自分のライフスタイルや収支に合わせて適切な制度を選びましょう。

必要な手続きを確認・準備する

節税制度を活用するためには、正しい手続きと必要書類の準備が必要です。

たとえば、以下の控除や制度を利用する際には、それぞれ必要な書類があります。

- 特定支出控除を受ける場合は、領収書や支出証明書の提出が必要

- ふるさと納税は「寄附金受領証明書」が必要

- iDeCo加入には申込手続きと掛金設定が必要

ミスや書類不足で控除が受けられないことがないよう、早めにチェックリストを作成しておきましょう。

特に医療費控除やふるさと納税は領収書や証明書の保存が必須なので、日頃から管理しておくことが重要です。

確定申告を行う

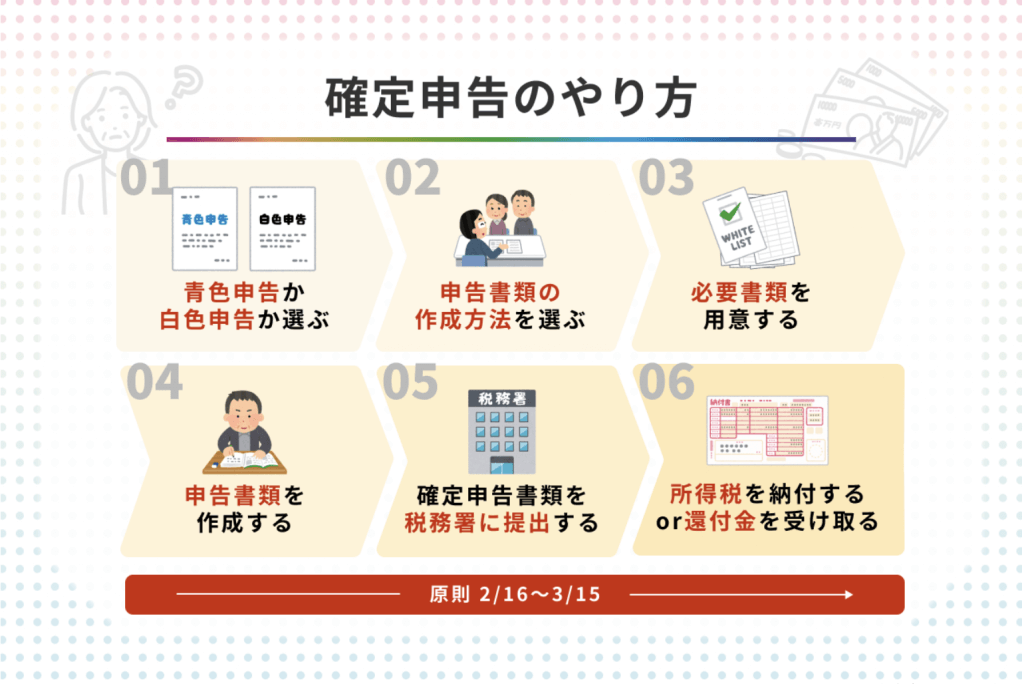

出典:Reライフ.net「確定申告のやり方は?初心者向けにステップ形式でわかりやすく解説」

勤務先で年末調整を受けている場合でも、特定支出控除やふるさと納税、医療費控除、iDeCo掛金の控除などを利用するためには、別途確定申告が必要になります。

最近ではe-Tax(電子申告)を使えば自宅から簡単に申請できるため、積極的に活用しましょう。

書類の提出や控除額の記載ミスがないか慎重にチェックし、早めに申告手続きを完了させることが成功のポイントです。